糖尿病の民間療法の危険性 (1)

糖尿病の民間療法は効果があるのだろうか。私は民間療法は効果がない、あるいはあったとしてもその可能性はかなり低いものであると判断している。

糖尿病に限ったことではないのだが、特に効果的な治療法が見つかっていない病気・疾患しおいては特にこの民間療法というものが氾濫しやすい。理由としては効果的な改善法を明示されないために、もどかしさや、何かしら効果がある方法を患者が探そうとするからだろうか。

ただ、「民間療法」の意味を考えてみたい。

なぜ治療法ではなく民間療法なのかは、十分な、あるいは厳格な検証が得られていないからでしょう。ということは、それを行う上での副作用などの危険性についても十分に把握されていないことが多いはずです。また効果があるならば検証することを検討されるはずなのです。

その不安を拭うかのようによくあるのが、以下のような記述

・薬物はどんなものでも副作用があるが、この療法は天然成分で安全であり副作用は一切ない

・薬物は人間にとって異物で有害であり、必須栄養分であるビタミン剤だけの摂取が望ましい。

国内でも不適切な民間療法による被害実態が明らかになっています。これらの中には、臓器障害を残したもの、多額の費用を必要としたもの、精神的負担を受けたものなどが報告されています。民間療法の中には、不適切な民間療法が存在することを理解すべきであると思われます。

※cf.資料:民間療法参考

余談ですが、糖尿病と同様効果的な治療法が見出されていない(あるいは治療に長い時間がかかる)アトピーなども、このような被害や誤解が多く見られるわけです。そして民間療法における誤解や被害への医療の悩みは共通というわけです。

糖尿病に限ったことではないのだが、特に効果的な治療法が見つかっていない病気・疾患しおいては特にこの民間療法というものが氾濫しやすい。理由としては効果的な改善法を明示されないために、もどかしさや、何かしら効果がある方法を患者が探そうとするからだろうか。

ただ、「民間療法」の意味を考えてみたい。

なぜ治療法ではなく民間療法なのかは、十分な、あるいは厳格な検証が得られていないからでしょう。ということは、それを行う上での副作用などの危険性についても十分に把握されていないことが多いはずです。また効果があるならば検証することを検討されるはずなのです。

その不安を拭うかのようによくあるのが、以下のような記述

・薬物はどんなものでも副作用があるが、この療法は天然成分で安全であり副作用は一切ない

・薬物は人間にとって異物で有害であり、必須栄養分であるビタミン剤だけの摂取が望ましい。

国内でも不適切な民間療法による被害実態が明らかになっています。これらの中には、臓器障害を残したもの、多額の費用を必要としたもの、精神的負担を受けたものなどが報告されています。民間療法の中には、不適切な民間療法が存在することを理解すべきであると思われます。

※cf.資料:民間療法参考

余談ですが、糖尿病と同様効果的な治療法が見出されていない(あるいは治療に長い時間がかかる)アトピーなども、このような被害や誤解が多く見られるわけです。そして民間療法における誤解や被害への医療の悩みは共通というわけです。

沖縄県の糖尿病の変化

沖縄県における糖尿病の事情が変わってきているようだ。糖尿病ネットワークから詳しい記事を引用してみる。

↓

http://www.dm-net.co.jp/calendar/2007/08/005991.php

沖縄県の長寿と糖尿病患者数の割合の低さは、温暖な気候の中でよくからだを動かすことや、肉類の脂肪分をよく落としてから食べる伝統的な料理法、塩分の摂取量が少ないことなどが挙げられるようだ。しかし近年は、ファストフードに代表されるような食事の欧米化や、運動不足が原因で、大きく変わってきているという。

4位から26位に急落

沖縄県の平均寿命は、2000年には女性が86.01歳で日本一だったが、男性は77.64歳で、5年前の4位から26位に急落した。2005年の調査では、男性だけでなく女性も糖尿病、肝疾患などの3項目で全国ワーストになった。

1980年代以降の大きな傾向として、肥満の増加が挙げられる。このほど発表された「2006年度県民健康調査」では、肥満指数(BMI)が25以上の肥満者は、男性では、20歳代から70歳代まですべての年齢層で40%を超えた。女性でも、50歳代で41.1%、60代ので46.8%、70代で 56.5%と年を重ねるほど多くなる。

脂肪からのエネルギー摂取が30%以上の人は、成人男性で30.5%、女性で36.4%で、男女ともに全国平均をおよそ10%上回った。

沖縄県では糖尿病による死亡率も高い。全国平均と比べ1990年頃まで低い数値だったが急速に増え、ワーストの徳島県に迫る勢いだ。

さきごろ発表された厚生労働省の調査によると、都道府県別の人口10万人当たりの糖尿病患者による1日の外来受診者は、2005年は沖縄が最少の88人だった。基本健康診査の受診率は29.2%で、全国44位と低い。糖尿病の早期発見と予防対策が遅れているとみられている。

5年後に医療費が1000億円増えると予測

先月25日に県庁で開かれた医療費適正化計画検討委員会では、沖縄県の医療費は、糖尿病などの生活習慣病対策や、療養病床の再編を実施し適正化をはからなければ、5年後の2012年度には約1,000億円増え、4,306億円に増えると推計された。

70歳以上の医療費が全国よりも極端に高く、療養病床の平均在院日数が全国が172.8日であるのに対し、沖縄は257.0日と2カ月以上長いという。また、外来受療率は全国一少ないが、入院受療率は全国平均を上回っている。

「沖縄ではふだんは健康に自信をもっている人が多い。病気になってもなかなか病院に行かず、症状が悪くなってから病院に行きすぐに入院する例が多い」という。また、近距離の移動にも自動車を使うことが多く、運動不足になりやすい。

同県は健康診査の実施率を上げ、糖尿病やメタボリックシンドロームを早期発見する対策を進めている。

なんと!沖縄県では近年の食の欧米化に伴い、糖尿病の発生率や死亡率が格段に上がっているというではないか。これは由々しき自体である。ブログのサブタイトルを「かつての沖縄に学ぶ」にしなければいけないか?

ところで糖尿病ネットワーク(http://www.dm-net.co.jp/)は知ってますか?糖尿病の豊富な情報がリアルタイムで紹介されています。時間に余裕がある人はメールマガジンもとってみてください。ちょっと難しい部分がありますが、とても参考になります。

↓

http://www.dm-net.co.jp/calendar/2007/08/005991.php

沖縄県の長寿と糖尿病患者数の割合の低さは、温暖な気候の中でよくからだを動かすことや、肉類の脂肪分をよく落としてから食べる伝統的な料理法、塩分の摂取量が少ないことなどが挙げられるようだ。しかし近年は、ファストフードに代表されるような食事の欧米化や、運動不足が原因で、大きく変わってきているという。

4位から26位に急落

沖縄県の平均寿命は、2000年には女性が86.01歳で日本一だったが、男性は77.64歳で、5年前の4位から26位に急落した。2005年の調査では、男性だけでなく女性も糖尿病、肝疾患などの3項目で全国ワーストになった。

1980年代以降の大きな傾向として、肥満の増加が挙げられる。このほど発表された「2006年度県民健康調査」では、肥満指数(BMI)が25以上の肥満者は、男性では、20歳代から70歳代まですべての年齢層で40%を超えた。女性でも、50歳代で41.1%、60代ので46.8%、70代で 56.5%と年を重ねるほど多くなる。

脂肪からのエネルギー摂取が30%以上の人は、成人男性で30.5%、女性で36.4%で、男女ともに全国平均をおよそ10%上回った。

沖縄県では糖尿病による死亡率も高い。全国平均と比べ1990年頃まで低い数値だったが急速に増え、ワーストの徳島県に迫る勢いだ。

さきごろ発表された厚生労働省の調査によると、都道府県別の人口10万人当たりの糖尿病患者による1日の外来受診者は、2005年は沖縄が最少の88人だった。基本健康診査の受診率は29.2%で、全国44位と低い。糖尿病の早期発見と予防対策が遅れているとみられている。

5年後に医療費が1000億円増えると予測

先月25日に県庁で開かれた医療費適正化計画検討委員会では、沖縄県の医療費は、糖尿病などの生活習慣病対策や、療養病床の再編を実施し適正化をはからなければ、5年後の2012年度には約1,000億円増え、4,306億円に増えると推計された。

70歳以上の医療費が全国よりも極端に高く、療養病床の平均在院日数が全国が172.8日であるのに対し、沖縄は257.0日と2カ月以上長いという。また、外来受療率は全国一少ないが、入院受療率は全国平均を上回っている。

「沖縄ではふだんは健康に自信をもっている人が多い。病気になってもなかなか病院に行かず、症状が悪くなってから病院に行きすぐに入院する例が多い」という。また、近距離の移動にも自動車を使うことが多く、運動不足になりやすい。

同県は健康診査の実施率を上げ、糖尿病やメタボリックシンドロームを早期発見する対策を進めている。

なんと!沖縄県では近年の食の欧米化に伴い、糖尿病の発生率や死亡率が格段に上がっているというではないか。これは由々しき自体である。ブログのサブタイトルを「かつての沖縄に学ぶ」にしなければいけないか?

ところで糖尿病ネットワーク(http://www.dm-net.co.jp/)は知ってますか?糖尿病の豊富な情報がリアルタイムで紹介されています。時間に余裕がある人はメールマガジンもとってみてください。ちょっと難しい部分がありますが、とても参考になります。

沖縄県の糖尿病人口は?

2型糖尿病の場合は運動量も関わってきますが、やはり食事の内容が大きく影響してきます。糖尿病はカロリーを採りすぎるのが大きな要因となります。具体的には人によって血糖値を下げるインスリンの分泌量は変わってきますが、その人の糖質の処理能力以上の摂取をすることが糖尿病になってしまう近道です。

そう考えると日本の中で糖尿病が多い地域というのは、カロリーが高い、脂っこい、濃い味付けが好まれる食事がされている地域のように思います。そういう判断基準で考えると、どの地域の料理が油っこくないかというのはちょっとすぐには思いつきませんが、油っこくてカロリーが高そうなものが好きな地域は大阪あたりかな、なんて思っていました(大阪の人ごめんなさい)。

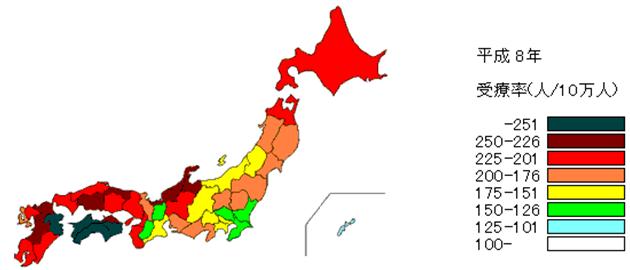

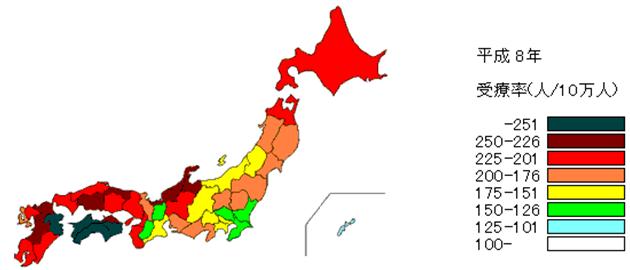

ちょっと下の図を見てください。

これは厚生労働省が発表した平成8年の全国糖尿病の受療率の比較図です。受療率なので実際の糖尿病患者数との誤差と少し古いデータなのですが、沖縄県が最も少ないというのがわかります。

寒いところと暑い地域で糖尿病率が違うのかと思っていましたが、実はあまり関係ないんですね。驚くことに最も多い地方は九州の一部と四国地方でした。

料理方法や食材に秘密が隠されているように思う。

そう考えると日本の中で糖尿病が多い地域というのは、カロリーが高い、脂っこい、濃い味付けが好まれる食事がされている地域のように思います。そういう判断基準で考えると、どの地域の料理が油っこくないかというのはちょっとすぐには思いつきませんが、油っこくてカロリーが高そうなものが好きな地域は大阪あたりかな、なんて思っていました(大阪の人ごめんなさい)。

ちょっと下の図を見てください。

これは厚生労働省が発表した平成8年の全国糖尿病の受療率の比較図です。受療率なので実際の糖尿病患者数との誤差と少し古いデータなのですが、沖縄県が最も少ないというのがわかります。

寒いところと暑い地域で糖尿病率が違うのかと思っていましたが、実はあまり関係ないんですね。驚くことに最も多い地方は九州の一部と四国地方でした。

日本一の長寿村として知られる大宜味村、特産品であるシークァーサーに健康の秘訣があるという研究がなされています。焼き魚に絞ったり、刺身にかけたり、普段から補助的な食材として利用されているシークァーサーですが、毎日少量でも摂取していると血糖値や血圧を下げる作用があることが分かってきています。どうやらノビレチンと言う成分が効果をもたらしているとか。

その他にも、沖縄料理は豆腐やゴーヤ、豚肉、魚、など栄養バランスが良く、このことも糖尿病になりにくい要因になっているのではないかと考えられます。ゴーヤ(ニガウリ)には、インスリンの分泌を促進する作用があるとも言われています

(参考:「あるある大辞典」「糖尿病らくらくクッキング:http://www.rakuraku-cooking.net/topics/0404_2.html」)

料理方法や食材に秘密が隠されているように思う。